おはようございます。モウリです

本日は、個人事業主(フリーランス)を対象としたお話がメインとなります。

先日、日本経済新聞より下記のようなニュースがございました。

労災保険、全フリーランスが加入可能に 対象270万人へ 【イブニングスクープ】

企業に雇用されている人は、企業側が加入して全額負担しておりますが。

フリーランスは、一部の業種以外加入ができておりませんでした。

しかし今回の議会では、対象者は約270万人に上ると見込まれ、早ければ2024年秋からの運用を目指すとされております。

そこで本日は、そのフリーランスの労災保険について解説していこうと思います。

現状さらに今後フリーランス人口が増加傾向なため。

そこのあなたにも自分ごととして捉えて見てください♪

個人事業主(フリーランス)の労災保険に関して

まずはニュースでも取り上げられた、今回の労災保険加入に範囲増加について触れておきましょう♪

企業に属さないフリーランス(個人事業主)として働く人たちの生活を保障するため、厚生労働省は任意で労災保険に加入できる制度を、配達員などの一部業種から、原則、全業種に広げる方向で議論を進めている。対象者は約270万人に上ると見込まれ、早ければ2024年秋からの運用を目指す。

厚労省によると、フリーランスが自己負担で労災保険に加入できる「特別加入制度」は現在、食事宅配サービスの配達員や歯科技工士、個人で建設業に従事する「一人親方」といった25業種が対象。新制度では、企業から業務を委託される全業種に認められ、デザイナーや研究者、コンサルティング業なども対象となる見通しだ。

個人で仕事を請け負うフリーランスは増加しているが、企業との雇用関係がなく、業務起因のけがや病気をしても、療養費や休業補償が労災保険でカバーされないことが問題視されてきた。

厚労省は特別加入の対象業種を徐々に拡大。今年5月に公布されたフリーランス保護新法の付帯決議では、さらに幅広く加入できる制度を求めており、同省の審議会が10月から本格的な議論を始めた。24年秋の保護新法施行に合わせ、労災保険法の省令改正を目指すという。

企業に雇用される労働者の場合、企業が労災保険に加入して保険料を全額負担する義務がある。

参考資料:共同通信社

これは、フリーランスとして働く方にとっては嬉しい事だと思います。

任意加入ではありますが、働く上で怪我や病気が起こる可能性はあります。

その際に、労災保険があると少し安心できる部分はありますよね?

今までは、IT関連や歯科技工士、配達員などが対象となっておりましたが。

拡大する予定です。

まだ議論の最中なので、これから具体的に決定していくと思います。

厚生労働省のホームページでは、随時更新されておりますので。

チェックしておきましょう♪

現状の「特別加入制度」について

ではまず現在の「特別加入制度」について簡単に触れておきましょう♪

労災保険とは、社員および従業員(アルバイトやパートを含む)の業務中、または通勤中などに起こった怪我や病気などに対して、必要な給付を行う保険です。

一般的に「労災保険」と呼ばれることが多くありますが、正式名称は「労働者災害補償保険」と言います。

この労災保険は社員および従業員を抱える企業(雇用主)が費用を負担し、納付を行うものです。

労災保険に加入することにより、万が一仕事中や通勤中の怪我や病気の際には、必要となるお金の全てまたは一部分を国から補償してもらうことが可能になります。

ただし、全ての怪我や病気について国から補償してもらえるわけではないことを留意しておいてください。

怪我や病気の治療や介護、さらに死亡の際の遺族給付まで補償してもらえるため、労災保険に入ることで従業員はもちろん、その家族まで守ることが可能になります。

そしてこの労災保険は、従業員を一人でも抱える企業は加入することが必須となっています。

しかし、建設業に多い一人親方など、労働者ではなく独立して仕事を請け負う自営業者は対象となりません。

そこで、特定の事業に従事し労働者を使用しない自営業者は、労災保険に特別加入することが可能となっています。

個人事業主が労災保険に特別加入するメリットは、仕事上で心身に支障をきたしたとき、労働者並みの保護を受けられるという点です。

業務上の負傷などの治療が、自己負担なしで受けられます。

また、労働ができない場合の休業補償給付や、障害が残った場合の障害補償給付、万が一死亡した場合には、遺族に対して遺族補償給付などを受けることができます。

労災保険特別加入の対象

労災保険特別加入の対象となるのは、仕事の性質上、体を負傷しやすいと考えられる、以下の個人事業主です。

- 原付・自転車での貨物運送事業者

- 芸能関係作業従事者

- アニメーション製作作業従事者

- 創業支援等措置に基づき事業を行う者

- ITフリーランス

- 柔道整復師

- あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師

- 歯科技工士

- 大工、左官、とび職など、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(除染を目的として行う洗浄や堆積物の除去などの原状回復の事業も含む)

- 漁船による水産動植物の採捕事業

- 林業の事業

- 医薬品の設置販売の事業

- 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業

- 船員法第1条に規定する船員が行う事業

- 海外派遣者

現状でも結構加入の範囲が広くなっております。

労災保険に特別加入するときに必要な手続き

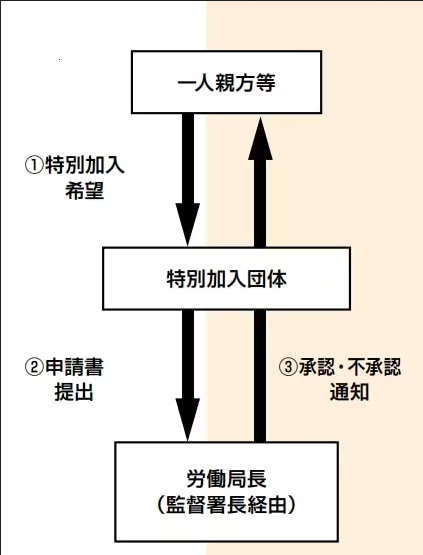

特別加入の申請は個人で直接行うことができないことに注意してください。必ず、団体を通じて行わなければなりません。

労災保険の特別加入の手続き方法とは

必ず、団体を通じて行わなければなりません。

労災保険に特別加入するための手続き方法は、2種類あります。

1.新たに特別加入団体を立ち上げて申請する

新たに特別加入団体を立ち上げて、都道府県労働局長に申請し、承認を得ます。

特別加入団体として認められるには、「相当数の一人親方等で構成される単一の団体である」「団体の運営方法が整備されている」「労働保険事務を処理できる事務体制や財務体制が整えられている」といった要件があります。

画像出典:freee

提出書類:特別加入申請書

提出先:労働基準監督署を経由して所轄の都道府県労働局長

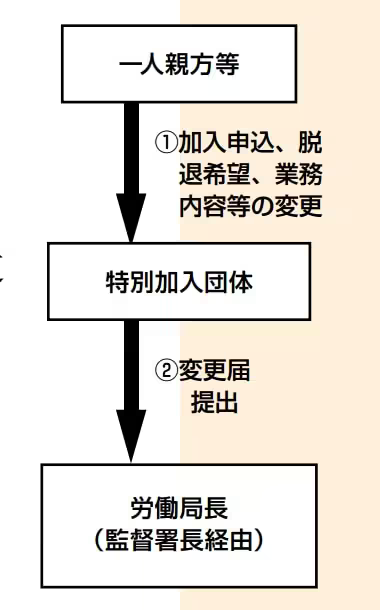

2.特別加入団体として認められている組合を通じて申請

2つ目は、すでに特別加入団体として都道府県労働局長に認められている組合を通じて、加入申請する方法です。組合が「特別加入に関する変更届」を都道府県労働局長に提出することで加入できます。

画像出典:freee

提出書類:特別加入に関する変更届

提出先:監督署長を経由して労働局長

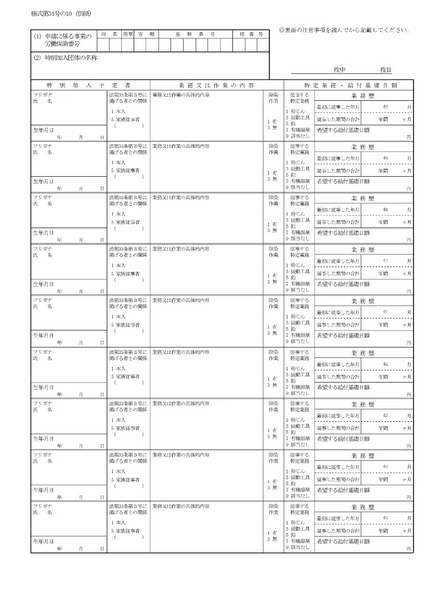

なお、労災保険の特別給付の申請書(一人親方等)のサンプルはこちらです。

画像出典:freee

労災保険の特別加入での保険料

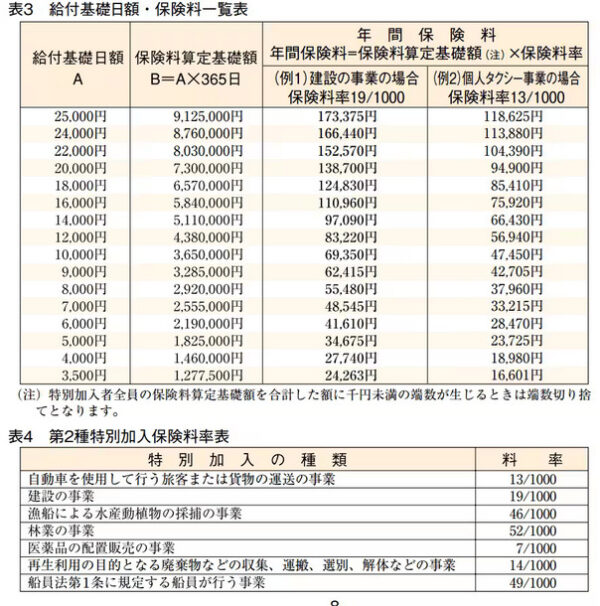

労災保険の特別加入にかかる保険料は、次の計算式で求められる金額です。

保険料算定基礎額は、給付基礎日額に365をかけて求めます。

給付日額(2,000円から25,000円の範囲)は、労災保険に特別加入しようとする者からの申請内容から、都道府県労働局長が決定します。

保険料率は労災の発生状況などにより、以下の通りとなっています。

画像出典:freee

特別加入で健康診断が必要なケースとは

労災保険への特別加入を希望する人のうち、特定の業務に一定期間以上携わっている人は、加入申請時に健康診断を受ける必要があります。

健康診断に行くための交通費は加入希望者負担となりますが、健康診断に関する費用は国が負担しています。

対象となる業務と従事していた期間は以下のとおりです。

<加入時に健康診断が必要な業務の種類>

| 業務の種類 | 業務に従事した期間 (通算期間) | 必要な健康診断 |

| 粉塵(ふんじん)作業を行う業務 | 3年以上 | 塵肺(じんぱい)健康診断 |

| 振動工具を使用する業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |

| 鉛業務 | 6ヵ月以上 | 鉛中毒健康診断 |

| 有機溶剤業務 | 6ヵ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |

参考:厚生労働省「労災保険特別加入制度のしおり<一人親方その他の自営業者用>」

健康診断の結果によっては、すでに疾病にかかっている場合、療養に専念することが必要とされるケースや、特定業務からの転換を求められるケースもあります。

また、特別加入前にかかっている疾病が原因で発症した場合には、保険給付を受けられないこともあります。

労災の休業補償

特別加入で労災保険の補償となる範囲や休業補償についてご紹介します。

特別加入で労災の補償の対象となる業務

特別加入の場合、業務上の災害で、労災保険の適用対象となる範囲は事業ごとに決められ、主たる業務に直接関連することに限られています。

例えば、建設業の一人親方の場合は、請負契約に直接必要な行為や、請け負った工事現場での作業及び附帯業務、請け負った工事の機械や製品の運搬業務及び附帯業務、請負業務に関わる自家内作業場での作業等が挙げられます。

また、台風などの突発事故による緊急出動も含まれます。

通勤災害による保険給付は、個人タクシー業者と個人貨物運送業者、漁船による漁業者は適用されません。

労災の休業補償とは

業務上や通勤上の災害によって負傷や疾病を生じたときには、治療費は療養補償給付として支給されるため、医療費の負担なく治療を受けることができます。

4日以上続けて療養のために仕事ができない場合には、4日目以降は、給付基礎日額の6割の休業補償給付と2割の休業特別支給金が支給されます。

つまり、給付基礎日額の8割の休業補償が受けられるのです。必要な補償が受けられるように、負担する労災保険料とのバランスも考慮し、給付基礎日額を決めておくことが大切です。

厚生労働省の「2021年4月1日 厚生労働省 労働基準局労災管理課 これまでの特別加入の拡大について」の資料にも詳しく記載しておりますので。

併せてチェックしておきましょう♪

ではなぜ労災保険の特別加入の範囲が増えたのか?

それは、2023年4月28日に法案が可決された、フリーランス新法が関係する。組織に属さずに個人で働くフリーランスの労働環境保護を目的とした法律です。

国は当初、2022年秋の臨時国会での法案提出を予定していましたが、働き方をひとくくりにしづらいフリーランスの定義などをめぐって異論が出たため、いったん見送りになっていました。

今回可決された法案では、フリーランスは「特定受託事業者」であると定義し、保護対象の条件を明確化しています。

特定受託事業者とは、物品の製造や、情報成果物の作成または役務の提供を指す「業務委託」をされる相手方であり、従業員を雇わない事業者のことです。

一方、フリーランスに業務委託を行う側を「特定業務委託事業者」といいます。

常時従業員を雇用している点で、フリーランスとの立場の違いが明確です。

法人でも個人事業主でも、継続的な雇用を行っている場合は「特定業務委託事業者」とみなされます。

ただ、人を雇っている場合でも、短期間の一時的な雇用であれば「特定受託事業者」にあたります。

法案の可決を経て、2024年秋頃までに施行が予定されています。

フリーランス新法が制定された背景

日本では、企業による雇用を前提に労働や雇用、社会保障に関する政策が発展してきました。

そのため個人で働くフリーランスは、法人同士よりも取引上の不公平や不利益を被る機会が多いとされてきました。

フリーランスに対する不当な契約や低い対価などの問題が議論され始めたのは、2018年頃からです。

2020年に行われたフリーランスの現状把握に関する調査では、フリーランスの5割超が取引先とのトラブルの経験があると回答しています。

そのうち4割は、発注時に報酬や業務内容などが明示されなかったトラブルを経験しています。

また約3割の人は取引先とのトラブルを避けるため、交渉せずに受注したり、受注そのものを断ったりしていました。

トラブルに至らない場合でも、フリーランスの6割は取引先から業務に関する書面の交付がない、あった場合にも内容が不十分であると感じています。

事業者から業務委託を受けるフリーランスの4割が1社のみと取引している現状から、発注者への依存度が高く、トラブルにあっても解決は難しいのが現状です。

2020年3月時点、フリーランス人口は462万人で就業者全体の約7%を占めており、今後も増加が見込まれます。取引の適正化を実現するため、フリーランス新法による労働環境の整備が急がれています。

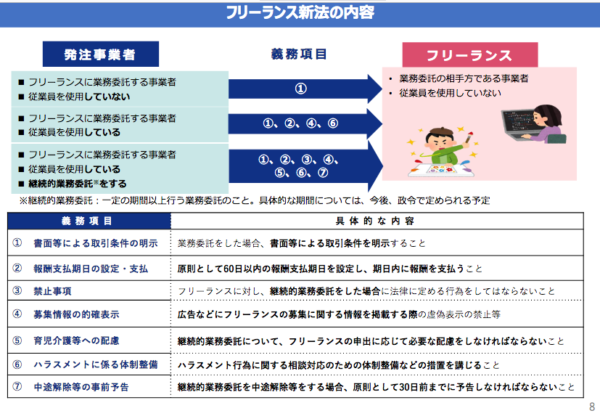

フリーランス新法の内容

画像出典:公正取引委員会

フリーランス新法の制定には、取引上、法人に対する立場の弱いフリーランスの労働環境を改善するとともに、多様な働き方に対応する目的があります。

そのためフリーランス新法では、フリーランスが受託した業務で安心して働けるための制約や、事業者が業務委託を行う際フリーランスが不当に扱われないための遵守事項などが定められています。

契約条件を書面で提供する

事業者がフリーランスに業務委託をする際、契約の条件を書面またはメールで明示しなければなりません。

発注する側が特定受託事業者であっても、つまりフリーランス間の受発注であっても適用されます。

具体的に何を明示すべきかはまだ定められておらず、今後徐々に指針が整備されていく予定です。

また、フリーランスに対して継続して業務委託をしている場合、原則として中途解除日あるいは契約終了日の30日前までに中途解約について予告しなければなりません。

ただし、あらかじめ即日契約解除となる条件を定めておくことは可能です。

不法行為や契約違反などの禁止行為が事前に明示されており、合意がとれている場合はそれに従う必要があります。

60日以内に報酬を支払う

事業者は、フリーランスから成果物を受け取って検品を終えたのち、60日以内に報酬を支払わなければなりません。

たとえば、「月末締め/翌月末払い」とする場合は最大60日以内となるため問題ありませんが、「月末締め/翌々月15日払い」では最大75日の期間が開くため、フリーランス新法の遵守事項に抵触します。

業務委託が再委託である場合は、事業者が業務の発注元から支払いを受けた日から、30日以内に支払を完了すれば問題ありません。

なお、フリーランス間での委託の場合は支払期日の取り決めはなく、60日を超過しても違法とはなりません。

不特定多数に対する募集情報は適切に行う

事業者がクラウドソーシングサイトやSNS、広告などで業務委託先を募集する場合、正確かつ最新の募集情報としなければなりません。

虚偽の内容や誤解を招く表示は禁止されています。

フリーランスの利益を損なう不当な扱いを禁止する

フリーランス新法では、業務委託を行う事業者はフリーランスへの1~5の扱いを禁じられており、さらに6、7の行為によりフリーランスの利益を不当に害してはならないと定めています。

業務委託を行う事業者がフリーランスに対ししてはならない行為

1. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない成果物の受領拒否

2. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない報酬の減額

3. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない成果物などの返品

4. 相場に比べて著しく低い報酬の不当な決定

5. 正当な理由のない指定商品の購入または役務の利用の強制

6. 委託する事業者のために、金銭、役務そのほかの経済上の利益の提供を要請すること

7. フリーランス側の責めに帰すべき理由のない給付内容の変更、またはやり直しの要請

いずれの場合も、事業者による一方的あるいは不当な理由によって、フリーランスが不利益を受けないための禁止事項です。

禁止事項の対象となる取引は「継続的業務委託」に限られます。

継続的業務委託の定義についてはまだ明示されておらず、今後検討される見通しです。

フリーランスの労働環境整備に努める

フリーランスには組織との雇用関係がないため、現状、労働基準法などの法令が通常は適用されません。

そこでフリーランスの労働環境整備も、フリーランス新法の方向性のひとつです。

たとえばフリーランス側からの申し出に応じて出産や育児、介護と業務との両立に配慮すること、ハラスメント行為に対する相談対応など必要な体制の整備をすることなどです。

ただし対象となるのは「継続的業務委託」のため、一度限りの契約の場合は対象となりません。

もし事業者による違反行為があった場合は、フリーランス・トラブル110番への相談が推奨されています。

弁護士への相談や和解あっせん手続きのサポートが受けられるため、トラブル時に活用しましょう。

そのほかフリーランス新法について詳しく知りたい人は。

2023年8月18日 CPRC事件等解説会公正取引委員会事務総局『フリーランス新法の概要と施行に向けた準備の状況について』の資料を参考にして見てください♪

図や表なども多くわかりやすいです。

参考文献:freee,moneyforward,厚生労働省,freelance-hub,公正取引委員会

まとめ

本日は以下について解説いたしました。

- 個人事業主(フリーランス)の労災保険に関して→今回の議会で、対象者は約270万人に上ると見込まれ、早ければ2024年秋からの運用を目指す。

- 現状の「特別加入制度」について→一部の業種にて任意加入できる状況。

- ではなぜ労災保険の特別加入の範囲が増えたのか?→2023年4月28日に法案が可決された、フリーランス新法が関係する。

今回は、個人事業主(フリーランス)における、労災保険について解説しました。

少し小難しい内容もあったかと思いますが、何度か見返して少しずつ理解して頂けば嬉しいです。

まだ議論の最中なので、今後の展開をウォッチして行きましょう♪

フリーランスが働きやし環境に慣れると嬉しいですね。

本日も最後までお読み頂き誠にありがとうございます。

コメント